Aménagements du territoire

- Accueil

- |

- Aménagements du territoire

Que ce soit pour l’aménagement d’un nouveau territoire, la reprise d’une zone déjà urbanisée ou le souhait de connaître l’impact environnemental sur son foncier ; nos accompagnements permettent une prise en compte de la biodiversité dans sa totalité avec toujours deux objectifs liés :

- Maintenir les espèces existantes sur site même en période de travaux (mesures transitoires).

- Assurer la (re)colonisation des espèces via une prise en compte de leurs besoins biologiques dans les projets (mesures compensatoires).

Les études naturalistes

En savoir

Analyse ornithologique

L’avifaune est la catégorie de la macro-faune à laquelle nous pensons le plus rapidement lors d’aménagements du territoire. Facilement visibles et appréciés du grand public ; ce sont des espèces qu’il faut prendre en compte sur du moyen et long terme. Plusieurs méthodologies sont applicables pour cette analyse avec pour chacune un référencement à l’ouïe et à vue.

Retrouvez toutes nos photos dans la << galerie >>

Toujours équipés de jumelles et – si besoin – d’une longue-vue ornithologique ; l’inventaire des oiseaux « à vue » est effectué avec les individus visibles au sol ou en vol. Chaque animal est catégorisé selon son sexe, son âge et son statut sur le territoire (de passage, en reproduction…).

Effectué à l’aube ou au crépuscule, l’inventaire par l’écoute permet de déterminer un nombre parfois important d’oiseaux sur un territoire plus ou moins grand. L’utilisation de l’application BirdNet ainsi que la vérification « à vue » de certaines espèces permet une analyse complète et assurée.

Dans n’importe quel projet réalisé par Biodiversit’up ; la cartographie-terrain est proposé. Ce temps d’analyse permet notamment de prendre en compte de nombreux indices laissés par l’avifaune : nids, fientes, plumes … Ces indices ajoutés aux deux types d’inventaire précédents assurent une travail exhaustif.

En savoir

Analyse mammalogique

Grâce à son expérience dans le pistage des animaux sauvages, votre consultante Johanna souhaite participer à une meilleure prise en compte des mammifères dans les projets d’aménagements du territoire. En effet, cette catégorie de la faune est encore trop peu prise en compte dans les demandes réglementaires (excepté pour les chiroptères).

Retrouvez toutes nos photos dans la << galerie >>

Ce sont les outils par excellence dans le cadre d’une analyse mammalogique. Afin d’assurer un inventaire exhaustif, Biodiversit’up s’est munie de 10 caméras donc 2 à transmission directe et 8 avec panneau solaire intégré (qui permet une utilisation quasiment illimitée). Placée à des endroits stratégiques (écotones, zone de terriers, coulées…), les photos et vidéos sont ensuite analysées, triées et renommées puis mises à disposition de notre partenaire.

Mammifères un peu différents des autres, les chauves-souris nécessitent la mise en place d’un inventaire particulier et nocturne. L’utilisation d’une batbox est privilégiée puisqu’elle permet la captation de leurs ultrasons puis leur modification en fréquence audible par l’Homme. Parfois enregistrés et d’autres fois directement analysés par ordinateur sur le milieu audité, les fréquences sont comparées et permettent de déterminer les espèces présentes ainsi que leur abondance.

Lorsqu’on prend le temps de regarder autour de soi, il est relativement aisé de découvrir les nombreux indices que laissent les animaux sauvages et notamment les mammifères :

- Une empreinte permet d’indiquer les habitudes de déplacement, les populations présentes et parfois leur sexe et âge.

- Une laissée (excrément), assure la territorialité de l’animal concerné et permet de cartographier les habitats en fonction de leur utilisation par la faune.

- Une coulée (route à animaux) nous aide à comprendre les liens entre les différents milieux et les axes de déplacement utilisés.

- Les terriers et autres cavités confirment l’utilité ou non des espaces comme lieu de reproduction…

Même si sur le terrain il est parfois complexe de comprendre les liens entre ces différents indices et toutes les espèces concernées, le travail en bureau lié (création d’une cartographie) permet de déterminer les zones de vie à modifier ou conserver.

Continuité écologique et TVBN

Régulièrement mise en avant lors de la mise en œuvre des politiques foncières locales ; la TVBN (Trame Verte, Bleue et Noire) a pour vocation d’assurer le maintien des continuités et corridors écologiques afin d’assurer la migration naturelle de la faune et de la flore. Au-delà d’un important travail en bureau (analyse des documents d’urbanisme existants), celui réalisé sur le terrain est également nécessaire afin de prendre en compte les spécificités locales.

Détails

Les habitats et milieux d'intérêts

Dans le cadre des analyses-terrains effectuées, une cartographie est toujours proposée à nos partenaires afin d’apporter un aspect plus visuel à l’expertise effectuée mais également afin d’assurer une utilisation simple et concrète des préconisations réalisées. Cette carte permet notamment de mettre en avant les zones très précises qu’il est intéressant de conserver voire développer. Que ce soit un habitat précis (un arbre mort à transformer en chandelle ; un roncier ou encore une zone de rocaille) ou un milieu bien défini (mare en cours d’eutrophisation, une prairie en train de se refermer…) ; c’est la personnalisation de l’étude naturaliste qui assure gestion viable du territoire.

Zoom "expérience client"

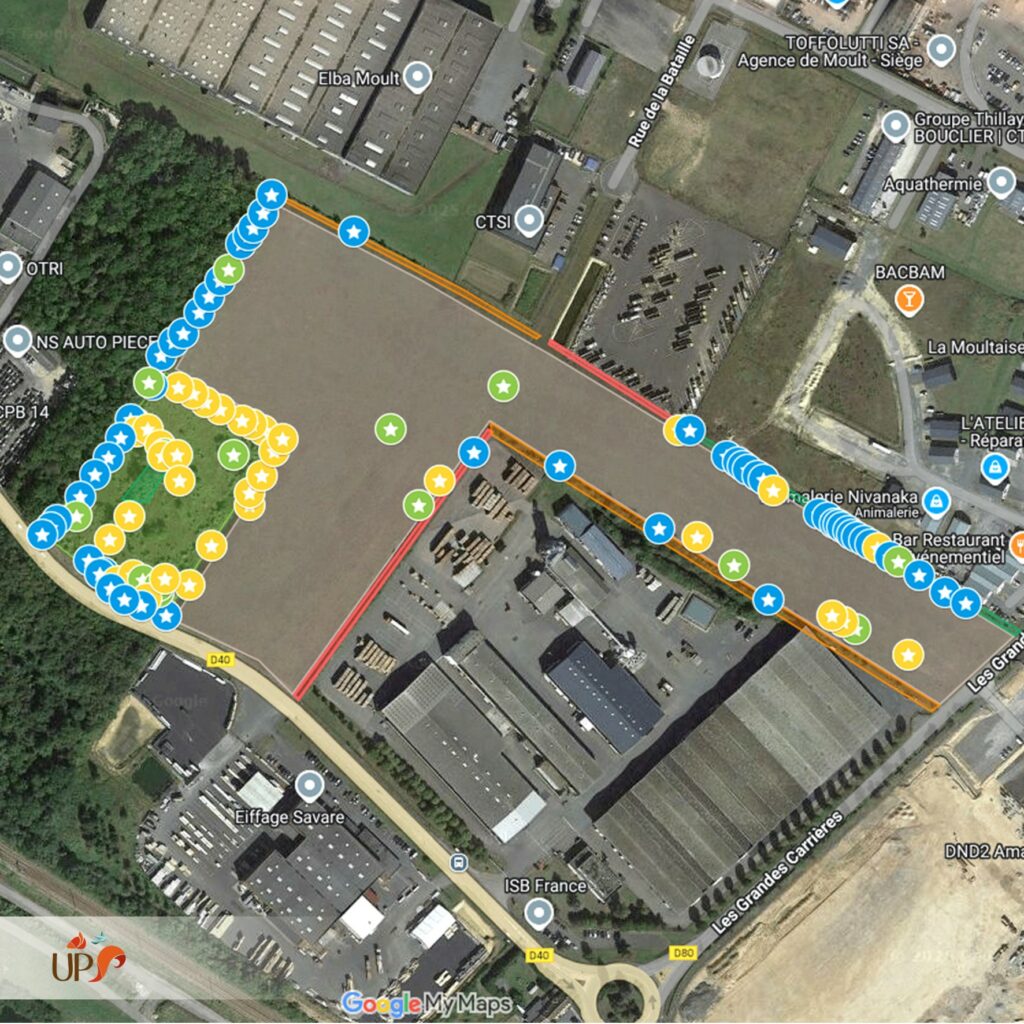

D’une friche à une ZAC

C’est sur la commune de Moult-Chicheboville sous la direction de l’entreprise Atelier LD qu’une analyse environnementale a été demandée dans le cadre d’un agrandissement de la ZAC. Un travail de terrain a été réalisé, conjugué à une analyse naturaliste. Plusieurs préconisations ont été proposées via la définition d’une séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser)

Retrouvez toutes nos photos dans la << galerie >>

Un milieu humide en parcours sportif

C’est à la demande de la Ville de Lisieux que nous avons posé nos jumelles dans une zone naturelle afin d’y réaliser une analyse faunistique simple. Un inventaire chiroptère ayant été fait récemment, ce projet s’est concentré sur la logique d’habitats à préserver et de listing des espèces présentes. La cartographie réalisée et communiquée à notre partenaire avait quatre objectifs

Retrouvez toutes nos photos dans la << galerie >>

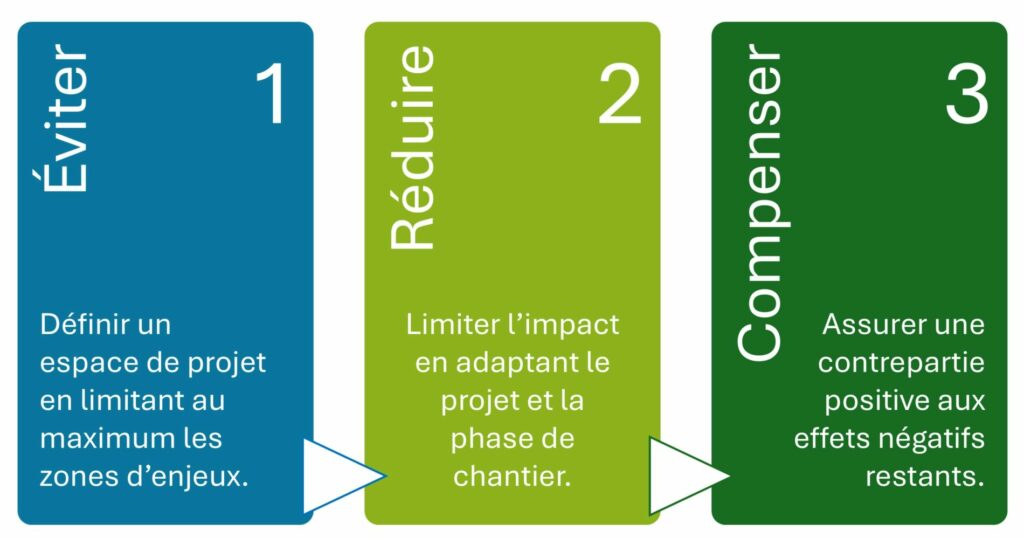

La séquence ERC

Selon le Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) souhaite concilier la protection de la biodiversité, le développement économique et l’aménagement du territoire. Y sont liés trois dispositifs réglementaires : Les SNCRR (Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation) + la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages + l’ordonnance du 3 août 2016 sur l’évaluation environnementale.

E

E pour l’évitement. L’objectif est de mettre en place des mesures qui peuvent influencer ou non le projet initial. Elles doivent supprimer un impact négatif identifié et être engagées dès que possible et durant l’avancée du projet.

R

R pour la réduction. Ici, nous tendons à réduire autant que possible la durée, l’intensité ou l’étendue des impacts du projet qui ne peuvent pas être complètement évités de par leur coût non-raisonnable ou l’impossibilité de réalisation.

C

C pour la compensation. Cette partie est à considérer comme la dernière à mettre en œuvre. Elle a pour objectif d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables et connus du projet qui n’ont pas pu être évités ou réduits de façon suffisante.

Dans n’importe quel projet d’aménagement du territoire (et même plus largement de modification du foncier public ou privé et des bâtis), la séquence ERC est facile à mettre en place et assure une meilleure prise en compte des réglementations environnementales. Via la réalisation d’une « note ERC », Biodiversit’up met à disposition des décideurs son expertise en matière de gestion naturelle des espaces ainsi que ses solutions concrètes de mise en œuvre (tel que le Plan Faune Sauvage).

Zoom "expérience client"

Des travaux de restauration et une faune locale

Afin d’assurer une séquence ERC dans le cadre de travaux de rénovation énergétique sur une grande résidence, une analyse « faune » a été réalisée.

Une espèce d’oiseau protégée ayant été contactée, une mesure transitoire et compensatoire a été proposée et mise en place rapidement.

Retrouvez toutes nos photos dans la << galerie >>

Des arbres abattus et des oiseaux

Gestionnaire d’une allée arborée historique intitulée « du châteaux du champs de Bataille », la ville de Le Neubourg a mis en place un suivi ornithologique et mammalogique avec mesures compensatoires (outils de cohabitation) lors de l’abattage de ce linéaire d’arbre. Biodiversit’up a été contactée afin de faire le suivi faune (oiseaux et mammifères terrestres) ainsi que celui des outils installés.

Retrouvez toutes nos photos dans la << galerie >>

Le protocole IQE/IPE

Lancés par l’UMS PatriNat (Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel), l’Indice de Qualité Écologique et sa variante simplifiée, l’Indice de Potentialité Écologique sont des protocoles semi-standardisés de diagnostic des enjeux naturalistes. L’objectif est d’évaluer à l’échelle d’un site dans sa globalité : la biodiversité, la fonctionnalité écologique, l’efficacité des mesures d’aménagements et de gestion écologiques ; le tout dans une optique de suivi pluriannuel. Reposant sur une expertise de terrain, il est mis en œuvre par des naturalistes expérimentés. L’IQE est donc un outil utilisable dans le cadre d’aménagements du territoire qui permet de s’insérer dans une démarche nationale et comparative. Johanna ayant été formée à ce protocole au MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle) en 2021, Biodiversit’up est habilitée à mettre en œuvre un IQE/IPE en fonction des besoins de terrain. L’IQE comporte 5 phases…

Analyse pré-terrain : le contexte écologique et historique.

Planification des inventaires avec les partenaires.

Travail de terrain : habitats, espèces et fonctionnalités.

Organisation et enregistrement des données de terrain.

Rédaction et communication du rapport et préconisations.

IPE et IQE avec les Fédération Française de Golf

Le label environnemental des golfs de Deauville et de Saint-Julien (en Normandie) ainsi que de la Baule (Pays de la Loire). Depuis plusieurs années, la FFG (Fédération Française de Golf) développe une stratégie globale de développement de la nature au sein de ses clubs. Afin de créer un projet viable et intéressant, elle s’est rapprochée du MNHN afin de créer le « Programme & Label Golf pour la Biodiversité » qui nécessite – dans le cadre du cursus argent et or – la mise en place d’un protocole IQE. Détails et informations complémentaires ici.

Contact Us

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus voluptatem accusantium doloremque laudantium totam reaperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

- 2072 Pinnickinick, WA 98370

- info@example.com